随着信息技术的飞速发展,软件已经成为现代社会运行的重要支撑。软件的安全性直接关系到用户数据的安全、系统稳定性和企业运营的连续性。因此,制定一套科学、合理的软件安全性级别标准,对于保障软件安全至关重要。

近年来,软件漏洞和安全事故频发,给用户和企业带来了巨大的损失。为了提高软件安全性,各国政府和行业组织纷纷出台了一系列标准和规范。例如,我国的国家标准GB/T 35276-2017《信息安全技术 软件安全工程》对软件安全工程提出了要求。这些标准和规范为软件安全性级别标准的制定提供了依据。

软件安全性级别标准可以从多个维度进行分类,以下列举几种常见的分类方式:

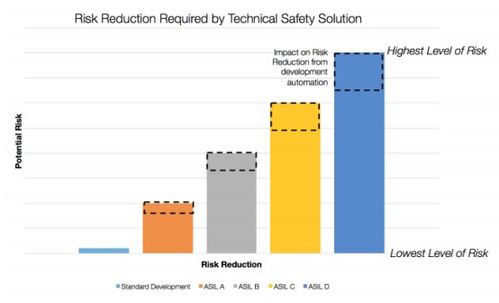

按损害严重度分类

根据软件漏洞可能造成的损害严重程度,可以将软件安全性级别分为以下三个等级:

低风险:软件漏洞可能导致轻微的数据泄露或功能异常。

中风险:软件漏洞可能导致严重的数据泄露、系统崩溃或业务中断。

高风险:软件漏洞可能导致严重的安全事故,如系统被恶意控制、用户隐私泄露等。

按软件类型分类

根据软件的类型,可以将软件安全性级别分为以下几类:

通用软件:如操作系统、办公软件等。

专用软件:如医疗设备软件、金融系统软件等。

嵌入式软件:如汽车电子、工业控制系统等。

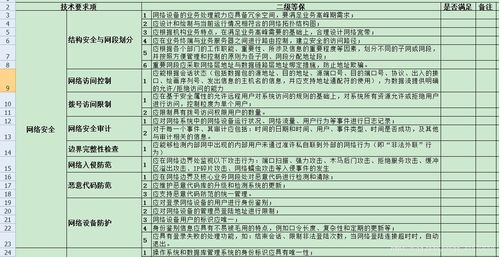

按安全漏洞类型分类

根据安全漏洞的类型,可以将软件安全性级别分为以下几类:

缓冲区溢出

SQL注入

跨站脚本(XSS)

跨站请求伪造(CSRF)

其他安全漏洞

在制定软件安全性级别标准时,应遵循以下原则:

全面性

标准应涵盖软件安全性的各个方面,包括设计、开发、测试、部署和维护等环节。

实用性

标准应具有可操作性,便于企业和开发人员在实际工作中应用。

动态性

随着技术的发展和威胁的变化,标准应不断更新和完善。

协同性

标准应与其他相关标准和规范相协调,形成完整的软件安全体系。

实施阶段

制定详细的实施计划,明确责任人和时间节点。

对开发人员进行安全培训,提高安全意识。

采用安全开发工具和技术,降低安全风险。

评估阶段

定期进行安全评估,发现和修复漏洞。

采用自动化工具和人工审核相结合的方式,提高评估效率。

建立漏洞响应机制,及时处理安全事件。

软件安全性级别标准是保障软件安全的重要基石。通过制定和实施科学、合理的标准,可以有效降低软件安全风险,提高软件质量。企业和开发人员应高度重视软件安全性级别标准的制定和实施,共同构建安全可靠的信息化基石。